パソコンやタブレットを使って曲作りをはじめようと思ったとき、必要になるのが音楽制作ソフトです。

ネットには無料のものから有料のものまでさまざまなソフトがあり、どれを選べばいいのか迷ってしまいます。

しかしAPPLE製品を使っている方はお悩み無用。

「GarageBand(ガレージバンド)」という音楽制作ソフトがOSにプリインストールされています。

GarageBandは初心者向け音楽制作ソフトと思われがちですが、その機能は高価格のDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション。音楽作りのあらゆる機能を備えたソフト)に引けを取りません。というかGarageBandも分類的にはDAWです。

今回は、GarageBandで音楽作りをはじめてみようと思っている方向けに、実際に曲を作りながらその使い方や手順を紹介していきます。

解説書を開いて機能を一つずつ覚えていくより、最初から曲作りをはじめてしまったほうが、使い方を理解しやすいと思います。

GarageBandの種類

GarageBandにはパソコン版(Mac)とiOS版(iPhone、iPad)があります。

同じGarageBandと思いきや、この2つは画面表示や操作性、機能など結構違いがあります。

高機能なDAWとほとんど変わらないパソコン版GarageBandと比べると、タッチ操作に特化したiOS版は機能が限定された簡易版といった感じです。

今回は、パソコン版のGarageBandの使い方について紹介します(iOS版は下記記事で↓)。

GarageBandの起動&トラックのタイプの違いについて

まずは「アプリケーション」から「GarageBand」を選択して起動します。

「空のプロジェクト」を選択します。

右下の「選択」をクリック

下のほうにある「詳細」をクリックすると、テンポ、キー、拍子などの設定が出てきますが、あとで変更できるので、ここではこのままで大丈夫です。

※最初に起動した時はこの画面が出ないかもしれません。

問題は次です。

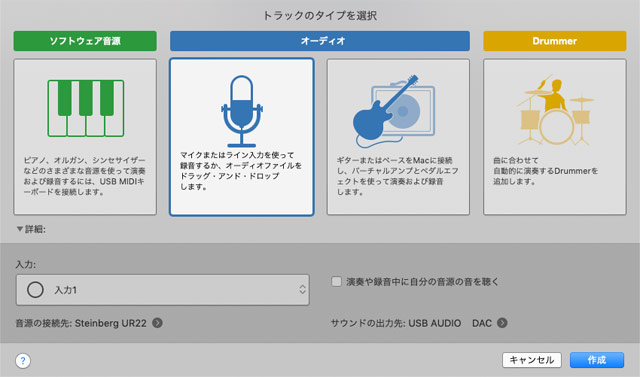

「新規トラックを作成」というウィンドウが出てきますが、本当にはじめて音楽制作ソフトを使う方は、この時点で、なんかよくわかんね、となってGarageBandを閉じてしまうかもしれません。

というわけで、曲作りをしながら解説といいましたが、ここに関してはざっくり説明しておきたいと思います。

GarageBandで使えるトラックのタイプ

音楽制作ソフトでの曲作りには、楽譜に音符を書いてそれを再生して音を出すやり方と、マイクやギターなどの楽器をパソコンにつないで録音したものを再生するやり方、この2つのタイプがあります。

これらの方法で作られた音は、同じ画面に並べて同時に鳴らすことができます。

これらのことを踏まえて、「トラックのタイプを選択」にあるトラックを分類すると以下のようになります。

■「MIDI(ソフトウェア音源)」→ 楽譜に音符を書いていくタイプのトラック

■「Drummer」→ ドラムトラックを自動生成してくれるトラック

■「マイクまたはライン(オーディオ)」→ 音を録音、またはすでに録音したものを素材として使えるタイプのトラック

■「ギターまたはベース(オーディオ)」→ ギターやベースをパソコンに繋いで演奏・録音する時に、アンプとエフェクトの機能を提供するトラック

はじめて曲作りをする人にとっては、一から音符を打ち込んで曲作りをしていくのはハードルが高いと思います。

GarageBandには、Apple Loops(アップルループス)というクオリティーの高い実践的な音の素材がたくさん用意されているので、今回はそれを使って曲作りを進めていきます。

あわせて読みたいソフトウェア音源やオーディオについてもっと知りたい >>超初心者のためのDTM講座

コードを使った曲作りの基礎について >>ゼロからはじめる簡単作曲の方法

録音・再生環境を整え本格的に曲作りをはじめたい >>オーディオインターフェイスの選び方

Apple Loopsを使って曲を作ってみよう

Apple Loopsの使い方

「新規トラックを作成」→左から3番目の「マイクまたはライン(オーディオ)」→「作成」を選択して、まずはオーディオトラックを作ります。

※MIDIなどの他のトラックは、あとから追加できるので、最初にどのトラックを選ぶかについては気にする必要はありません。

GarageBandのメインウィンドウ

ここでほとんどの作業を行う

この状態では何も音は出ません。ここからApple Loopsを複数追加して、パズルのように音を組み合わせて曲作りをしていきます。

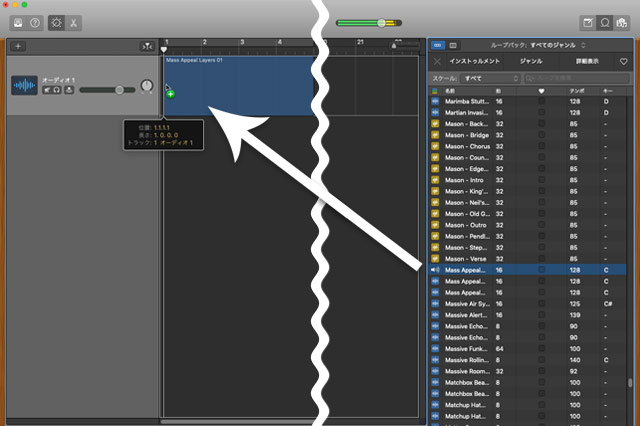

画面右上にあるΩのようなマークのアイコンをクリックして、ループブラウザを開きます。トップメニューの表示から「ループブラウザを表示」、もしくはキーボードの「o」をクリックしても開くことができます。

ループブラウザボタン

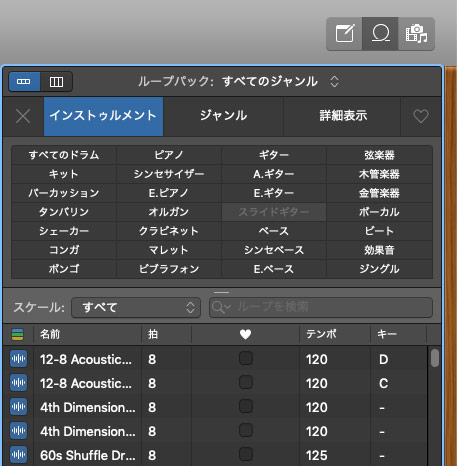

数字→ABC順でさまざまな音色が表示されるので、まずはいくつかクリックして音を鳴らしてみましょう。

ドラムやらギターやら、とにかくいろいろな音が出てくると思います。

Apple Loopsをジャンルごとに分類できる

楽器ごとに分類したい場合はループブラウザの上にある「音源」、ジャンルごとに分けたい場合は「ジャンル」、明るい、や、激しい、など感覚的に探したい場合は「詳細表示」を選択してください。

Apple Loopsを重ねて曲を形作っていく

さて、ここでいったん立ち止まって、どんな曲を作るか考えてみましょう。

自分が好きなジャンルを選ぶのが基本ですが、Apple Loopsを聴いてかっこいいなと思った素材を使ってみるのもアリです。

まずはとにかく一曲作ってみる、これが大事です。

ここではサンプルとして、Apple Loopsをざっと聴いて印象に残ったヘビーなシンセサウンド「Mass Appeal Layers 01」をメインに使ったEDMを作っていきたいと思います。

Apple Loopsをトラックに追加するには、マウスでドラッグして追加したいトラックの上でドロップします。

ループブラウザからドラッグ&ドロップ

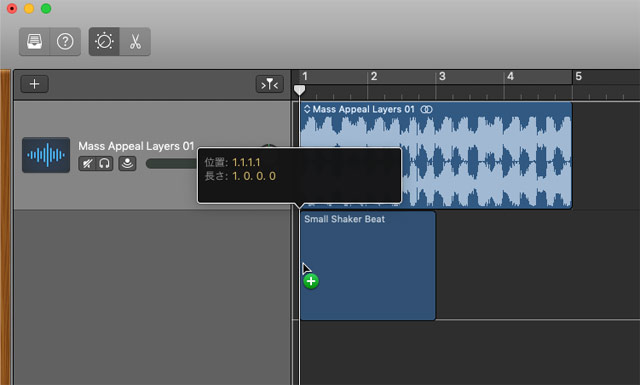

次に、今追加したシンセの素材に、エッジの効いた4つ打ちキックのドラムサンプル「Small Shaker Beat」を重ねます。

左上の「+」マークから新しいトラックを作成することもできますが、Apple Loopsは最初に作ったトラックの下にドラッグ&ドロップするだけで簡単に追加できます(画面に『Apple Loopsをここにドラッグしてください。』という表示があります)。

ドラッグ&ドロップすると自動的に新しいトラックが作成される

「Small Shaker Beat」は2小節の素材なので、4小節の「Mass Appeal Layers 01」に合わせるためにコピーして増やしましょう。

素材を選択して編集からコピー、再生ヘッドを3小節目に移動してペースト、でもいいのですが、キーボードの「option」を押しながらドラッグすれば簡単にコピー&ペーストができます。

コピーが完了したら、画面上部のトランスポートコントロール(再生や巻き戻しなどのボタンがまとめられたバー)の右にあるサイクルボタン、もしくは小節数が書かれているグレーの部分をクリックして、リピート再生してみましょう。

2つの素材を重ねただけで、もういい感じのEDMっぽいサウンドができています。

Apple Loopsは、テンポやキーを簡単に変更することができます。

画面上部中央のLCD(数字がいくつか書かれているところ)にある「テンポ」と「キー」を変更すると、Apple Loopsもそれに追随します(テンポとキーが設定されている素材の場合)。

デフォルト(最初の状態)では、テンポが120でキーがCmaj(Cメジャー)となっていますが、「Mass Appeal Layers 01」にはあらかじめテンポとキーが設定されているため、メインウィンドウに読み込んだ時点で、テンポとキーが128とCmin(Cマイナー)に変更されます。

LCDでは再生ヘッドの位置、テンポ、拍子、キーを設定できる

ここではテンポを少し速めて130、キーをC♯メジャーに変えてみることにしました。

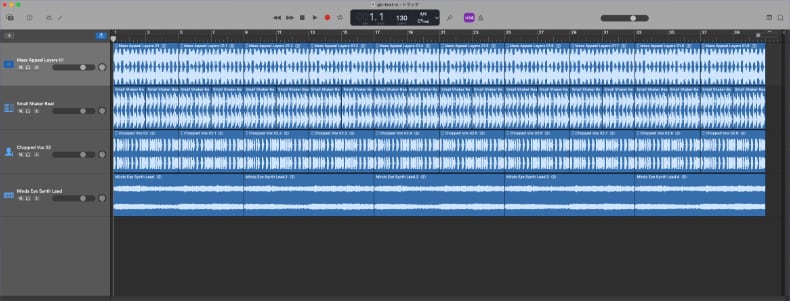

これだけだと寂しいので、ボイスサンプルの「Chopped Vox 02」を組み合わせてみます。

人の声が入っただけで、オシャレな感じがぐっと出てきました。

他にもこのループに合うメロディーを探してみます。「Minds Eye Synth Lead」というメロディアスなシンセリードがあったので、これも追加することにします。

曲の構成を考える

ここまで作ってきたループを元に、曲に展開をつけて、一曲の長さに仕上げていきます。

曲の展開というと、J-Popなどでよく使われる「Aメロ → Bメロ → サビ」という王道の構成があるのですが、これは歌モノに向いている構成なので、ダンストラックである今回は、別のアプローチを取ることにします。

一番簡単な方法は、抜き差しのアレンジです。最も盛り上がる部分ですべての音を鳴らし、そこに至るまでのパートでは、楽器の音をいくつか抜いて静かな部分を作ることで、曲に展開が生まれます。

曲の構成の作り方の例

まず、完成した4〜8小節のループを、タイムライン上にたくさんコピーして並べます。実際のところ、音の抜き差しをするのに本当に並べる必要はないのですが、今回はわかりやすいように並べてみます。

まずはすべての素材を並べてみる

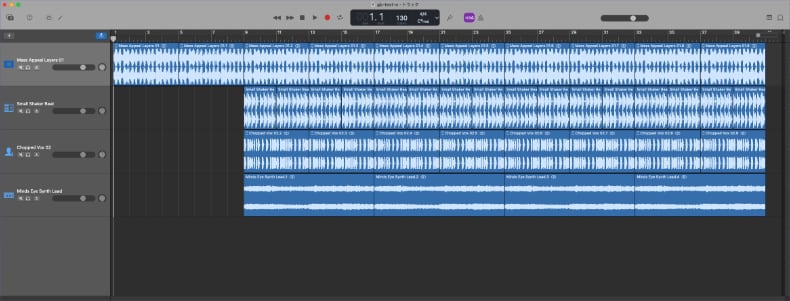

最初の8小節はイントロ。静かにはじめたいので、最初に選んだシンセサウンド「Mass Appeal Layers 01」だけを鳴らします。他のリージョン(音のブロック)は削除します。

出だしはドラムを抜いて静かにはじめる

次に、ドラムループ「Small Shaker Beat」を加えます。曲に一気に疾走感が出て、ここからが本当の曲のはじまり、という印象を与えます。ここは16小節という長めのスパンに設定。ただ16小節同じ音を続けるのも単調なので、途中で「ah〜」というボイスサンプル「Endless Streets Vox Atmospheres 02」を重ねました。

ドラムを加えて曲を展開させる

16小節のパートを終えた後、この曲で最も印象的なボイスサンプル「Chopped Vox 02」を投入します。ここがサビといえるパートです。

8小節のサビの後に、残った最後のサンプルである「Minds Eye Synth Lead」を加え、アウトロとします。

ボイスサンプルを加え、この曲の最大の盛り上がりを作る

その後、シンセメロディを重ね、フェードアウトしていく

このように、4小節程度の短いループでも、音の抜き差しをするだけで曲に物語のような展開を生み出すことができます。

曲の完成&書き出し

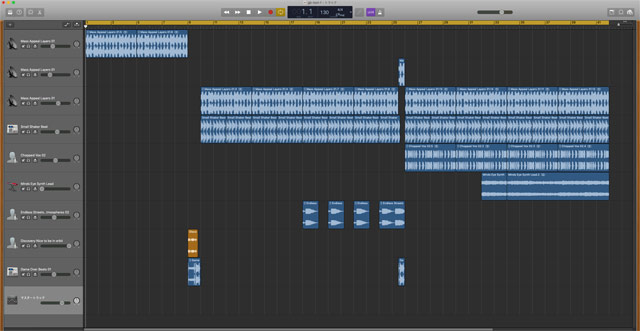

上で取り上げた素材を軸に、イントロにエフェクトをかけたり、途中でブレイクなど曲の展開をつけ、曲全体の音の質感を整えたのが下のプロジェクトです。

サンプル曲のプロジェクト

曲が完成したら、サイクル領域(上部の小節番号が書いてあるところの黄色い部分)を、曲の長さに合わせて設定します。そしてトップメニューから「共有」→「曲をディスクに書き出す…」を選択し、曲をファイルに書き出しましょう(サイクル領域で指定した範囲が書き出されます)。

音質は「AAC」「MP3」「AIFF」「WAVE」の4種類。AACとMP3は圧縮音源で、AIFFとWAVE(WAVと表記されることが多いです)は非圧縮音源です。

完成した曲を最高音質で保存したい、という場合はWAVEの24ビット、高音質で、音楽プレイヤーで管理しやすいサイズ感にしたい場合は、AACのHighest Quality (256 kbit/s) がオススメです。

最終的な曲の書き出し

上のプロジェクトでは、1小節目ではなく、すべてのリージョンをずらして2小節目からはじめています。曲を書き出す時には、曲の先頭に0.5秒ほどの無音部分を入れるのが一般的なので、その分の隙間をあけるための措置です。

ちなみに、曲は4小節単位で区切られることが多いので、個人的には5小節目からはじめることが多いのですが(小節数が感覚的にわかりやすい)、一般的には1小節だけあけて、2小節目からはじめる人が多いようです。

イントロのこもった音が徐々に明るくなっていくエフェクト(下記のリンク参照)や、アウトロのフェードアウト、GarageBandでのミックスやマスタリングの仕方などについては、別の機会に解説します。

あわせて読みたい>>【Mac版】GarageBand 曲作りのアイディア集【オートフィルター他】

以上がGarageBandを使った曲作りの大まかな流れです。

自分で音符を打ち込んで曲作りをしたい場合は、画面左上の「+」からソフトウェア音源のトラックを追加しましょう。

4小節や8小節程度のまとまったメロディーを作って、それをコピーして並べていくことで、Apple Loopsを使うのと同じような感覚で曲作りを進めていくことができます。

まとめ

今回紹介したのはApple Loopsを使った簡易的な曲作りですが、どんな方法でも「まずは1曲作り上げる」ことが大切だと思います。

いきなり完全なオリジナルなものを作るというのはなかなか難しいので、今回のような、Apple Loopsを組み合わせて、GarageBandの使い方を覚えながら一曲仕上げ、曲作りのフローをざっくり理解するというやり方が、初心者の方にはオススメです。

それができたら次のステップに進みましょう。この曲のメロディーを自分で考えて打ち込んでみたり、ドラムパターンを自分で組んでみたりすることで、曲はさらに「自分だけのオリジナルな作品」へと昇華されていきます。

ちなみに電気グルーヴの「TROPICAL LOVE」というアルバムは、石野卓球さんいわく「96%くらいはGarageBand」で作られたそうです。(サウンド&レコーディング・マガジン 2017年4月号)

このことは、GarageBandを活用すればプロレベルの曲作りも可能ということを表しています。

この記事を参考に、ぜひGarageBandで自分なりの一曲を作ってみてください!

あわせて読みたい>>【初心者向け】GarageBandのエフェクトの使い方【Mac版】